Bioferkel: Eigene Leistungszahlen zeigen wirtschaftlichen Spielraum

Die wirtschaftliche Grundlage

legt man mit tragbaren Fixkosten,

einem überschaubaren Arbeitsaufwand

und einer guten biologischen

Leistung.

Ein durchschnittlicher Bioferkelproduzent

verkauft knapp 17 Ferkel

je Sau und Jahr und erwirtschaftet

damit rund 1.300 Euro

Direktkostenfreie Leistung (DfL)

bei aktuellen Marktpreisen und

nach Abzug der Direktkosten für

zum Beispiel Futter, Tiergesundheit,

Bestandsergänzung und

Decken. Die Direktkostenfreie

Leistung muss die Fixkosten, wie

Stallgebäude und fixe Maschinenkosten

begleichen sowie die

Arbeitsentlohnung finanzieren.

Stallplatzkosten bei Neubauten

um rund 9.000 Euro je Sauenplatz

belasten die Direktkosten

freie Leistung erheblich.

Wann ist Stall abbezahlt?

Entnimmt ein Durchschnittsbetrieb

A von der Direktkostenfreien

Leistung (rund 1.300 Euro)

beispielsweise 600 Euro je Sau

und Jahr als Arbeitsentlohnung,

kann dieser bei vollständiger Fremdfinanzierung in zirka 18

Jahren den Stall abbezahlen. Betrieb

B kann beim selben Lohnansatz

mit einer höheren Direktkosten

freien Leistung von 1.550

Euro, was zirka 19 verkauften

Ferkeln entspricht, den Stall in

knapp zwölf Jahren begleichen.

Für Betrieb C mit 15 verkauften

Ferkeln und einer Direktkosten

freien Leistung von nur 1.050

Euro wäre der Neubau erst nach

38 Jahren abgeschrieben und damit

ökonomisch kaum rentabel.

Eigene Ansprüche und ansprechender Stundenlohn

Alternativ kann sich Betrieb C in

seiner Entlohnung zurücknehmen

und Betrieb B kann einen höheren

Lohn aus der Schweinehaltung

entnehmen. Wie viel Lohnansatz

man sich zugesteht, hängt

von den eigenen Ansprüchen

ab und von den zu leistenden

Arbeitsstunden je Sau und Jahr,

für die ein ansprechender Stundenlohn

gewährleistet sein soll. Das Beispiel zeigt den großen

Einfluss der biologischen Leistung

auf den ökonomischen Erfolg

eines Betriebszweigs. Leistung

kommt allerdings nicht automatisch

durch einen Stallneubau.

Bei Kostenplanung auf Leistungszahlen achten

Wer neu baut, soll deshalb in der

Kostenplanung keine Leistungszahlen

ansetzen, die stark vom

Durchschnitt abweichen. Neueinsteiger

hadern in den ersten Jahren

oft mit den Herausforderungen

der Produktionsform. Nach

ersten erfolgreichen Jahren im

neuen Stall werden manche von

sich aufbauenden Schwierigkeiten,

wie dem steigenden Keimdruck

und einer alternden Sauenherde,

auf den Boden der Realität

zurückgeholt. Betriebe mit alten

Ställen hinterfragen niedrige Leistungen

oft nicht mehr. Nichtsdestotrotz

verkaufen Spitzenbetriebe

auch im langjährigen Durchschnitt

zwischen 20 und 22 Ferkel

je Sau und Jahr.

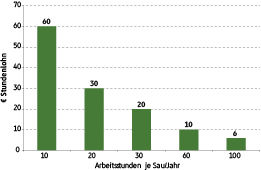

Ein teurer Stall sollte dabei helfen,

Arbeitszeit einzusparen. 600

Euro Lohnansatz entsprechen bei

30 Arbeitsstunden je Sau und Jahr

etwa 20 Euro Stundenlohn. Benötigt

man für dieselbe Leistung nur

15 Stunden, liegt man bei 40 Euro

Stundenlohn. Bei 60 Stunden je

Sau und Jahr wird eine Stunde jedoch

mit nur 10 Euro entlohnt

(siehe Grafik).

Beim Neubau keine "Schnellschüsse" abgeben

1.000 Euro höhere Stallplatzkosten

entsprechen bei 20 Jahren Abschreibungszeit

etwa 73,5 Euro

Mehrkosten je Sau und Jahr. Es

sollten also entsprechend drei bis

vier Stunden Arbeit je Sau und

Jahr eingespart werden können.

Bei einem Bestand von 20 Sauen

entspricht das einer Arbeitszeit

von 11,5 Minuten pro Tag. Deshalb

sollte man bei einem Neubau

keine "Schnellschüsse" abgeben,

penibel auf bauliche Details achten,

Beratung in Anspruch nehmen

und stets hinterfragen, welche

Investitionen wirklich notwendig

sind.

Andernfalls kann man an der

überbordenden Arbeitszeit oder

den nicht erreichbaren Leistungszielen

verzweifeln. Im besten Fall mündet mehr Arbeitszeit in einer

besseren Leistung. Mit durchschnittlich

8,4 abgesetzten Ferkeln

je Wurf und Saugferkelverlusten

jenseits der 20% ist

diese in der Bioferkelproduktion

auf vielen Betrieben durchaus

ausbaufähig, besonders, wenn

man das Potenzial der gesamtgeborenen

Ferkel mit 13 Ferkeln

und mehr je Wurf betrachtet. Hier

stehen Biobetriebe den konventionellen

Berufskollegen kaum

nach. Die entsprechend hohe Anzahl

geborener Ferkel ist nicht immer

gewünscht, da die Verluste mit

höheren Geburtszahlen entsprechend

steigen. Ein zusätzlich verkauftes

Ferkel mehr je Wurf bedeutet

zirka 2,08 Ferkel je Sau und Jahr,

sowie nach Abzug der Futterkosten

265 Euro höhere Direktkostenfreie

Leistung. Das entspricht zirka dem

Unterschied zwischen Betrieb A

und B sowie A und C.

Potenzial rund um Geburt und ums Absetzen

Gleichzusetzen ist diese Leistungssteigerung

auch mit dem Absenken

der Totgeborenen sowie der

Saugferkel- und Absetzverluste um

7%. Besonders in den

ersten Tagen nach der Geburt und

rund ums Absetzen gibt es in den

meisten Betrieben noch einiges

Potenzial, sei es bei der Geburtsbeobachtung,

der Mütterlichkeit der

Sauen oder dem Management und

der Fütterung.

Einfluss der Zwischenwurfzeit

Die verkauften Ferkel können allerdings

auch über die Anzahl

der Würfe je Sau und Jahr erhöht

werden. Diese hängt von der Zwischenwurfzeit

und damit zu allererst

von der Säugezeit sowie den

Umrauschern ab. Viele Betriebe

verlängern die Säugezeit bewusst

über die 40 Tage Mindestsäugezeit

hinaus, um weniger Probleme

beim Absetzen zu haben. Der

Durchschnitt der Betriebe liegt bei

etwa 46 Tagen. Eine Woche Säugezeit

entspricht 0,08 Würfen beziehungsweise

0,6 bis 0,7 Ferkeln sowie

70 bis 85 Euro je Sau und Jahr.

Niedrige Umrauscherquote

Auf alle Fälle macht es Sinn, die

Zwischenwurfzeit durch eine niedrige

Umrauschquote zu senken.

Der Erfahrung nach werden umrauschende

Sauen in den seltensten

Fällen direkt drei Wochen nach

der ersten Belegung wieder gedeckt.

Sauenplanerauswertungen

zeigen, dass dies im Durchschnitt

eher erst nach 50 bis 60 Tagen geschieht.

10% mehr oder

weniger Umrauscher haben in diesem

Fall ähnliche ökonomische

Auswirkungen wie eine Änderung

der Säugezeit um sieben Tage. Mit

unter 13% Umrauschern liegen

die meisten Biobetriebe auf

einem ansprechenden Niveau.

Leistungszahlen im eigenen Stall ermitteln

Um einschätzen zu können, in

welchen Bereichen am Betrieb es

noch ökonomischen Spielraum

gibt, muss man zumindest die

eigenen Leistungszahlen kennen.

Hilfe bieten diverse Sauenplaner

und andere Managementtools.

Handschriftliche Aufzeichnungen

und Wurfblätter helfen zwar, geben

aber ohne genaue Auswertung

nur einen ungefähren Überblick,

da der Einfluss von Ausreißern auf

den Betriebsdurchschnitt schwer

abgeschätzt werden kann. Ein Abort

im Jahr bei einem Sauenbestand

von 20 Tieren bedeutet beispielsweise

zirka 0,5 Ferkel je Sau

und Jahr weniger.

Wesentlich lieber als die eigene

Leistung werden die Marktpreise

hinterfragt. Eine Preissteigerung

der Ferkelnotierung um 30 Cent

entspricht beispielsweise einer höheren

Direktkosten freien Leistung

von 143,5 Euro.

Natürlich ist der einfachste Weg

Preissteigerungen zu fordern, allerdings

hat man als Betriebsleiter

nur relativ geringen Einfluss auf

das Marktgeschehen.

Grundsätzliche Probleme beseitigen

In der eigenen Hand liegen hingegen

die Stellschrauben der Leistung

und zum überwiegenden

Teil jene der Kosten. Allerdings macht es keinen Sinn, an den kleinen

Schrauben herumzudrehen,

bevor man nicht grundsätzliche

Probleme beseitigt. Hat man die

Schwachstellen am Betrieb entdeckt,

ist der nächste Schritt, herauszufinden, wodurch die Probleme

verursacht werden, um sich zu

überlegen, wie man diese beseitigt.

Um Betriebsblindheit hintanzuhalten,

emp fiehlt sich immer die

Beratung durch externe Experten,

seien es Berufskollegen, wie zum

Beispiel im Arbeitskreis Bioferkelproduktion,

Tierärzte oder Berater

der Erzeugerorganisationen, Verbände

sowie Kammern. Leistungsstarke

Betriebe, die sich immer

wieder selbst hinterfragen, verdienen auch in schwierigen Marktzeiten

zumeist noch gutes Geld.

Teilnahme empfohlen

Bioschweinehaltern sei auf

alle Fälle empfohlen, an

der ÖPUL-Maßnahme "Tierschutz-Stallhaltung" teilzunehmen.

Sie erfüllen die Anforderungen

automatisch, wenn sie

die Biorichtlinien einhalten.

Ein letztmaliger Einstieg ist

mit dem Herbstantrag 2019 möglich

und bringt rund 40 Euro je

Sauenplatz. Man kann jährlich

aus der Maßnahme wieder

aussteigen.