EU-Bio-Verordnung - Teil 2: Quantum Weide

Die Vorgeschichte zur Umsetzung der Weidehaltung auf Österreichs Bio-Betrieben ist allseits bekannt. Nur so viel zur Erinnerung: Ein 2017 durchgeführtes EU-Audit führte in seiner Konsequenz zu einem Umbruch der bis dahin geltenden Richtlinien zur Umsetzung des Freigeländezugangs und insbesondere der Weidehaltung. In den Jahren 2020 und 2021 wurden Österreich noch eine Anpassungsphase zuerkannt. Ab 2022 darf es aus Sicht der Kommission dann zu keinen Abweichungen in der Umsetzung mehr kommen. Die Rahmenbedingungen dazu wurden national in einem Weideerlass niedergeschrieben.

Die Vorgabe der EU-Bio-Verordnung

Es gibt ihn noch immer, diesen Satz in der EU-Bio-Verordnung, der im Allgemeinen einen gewissen Interpretationsspielraum der Weideumsetzung vermuten lassen würde: „Rinder, Schafe, Ziegen und Equiden müssen Zugang zu Weideland haben, wann immer die Umstände dies gestatten“ (vgl. Anhang II, Teil II, 1.9.1.1 b der VO (EU) 2018/848).

Die Gewissheit, dass Umstände, welche einen täglichen Weidegang temporär einschränken können, lediglich die Witterungsbedingungen, jahreszeitliche Bedingungen und der Zustand des Bodens sein können, brachte erst das über ein Jahr andauernde Pilot-Verfahren mit der zuständigen EU-Kommissionsdienststelle. Dabei wurde auch festgehalten, dass strukturelle Bedingungen wie die betrieblich unzureichende Verfügbarkeit (nicht arrondierte Flächen) oder die Erreichbarkeit von Weideflächen (Dorflage, Verkehrswege) zu keiner Einschränkung der Weidehaltung führen können.

Die Gewissheit, dass Umstände, welche einen täglichen Weidegang temporär einschränken können, lediglich die Witterungsbedingungen, jahreszeitliche Bedingungen und der Zustand des Bodens sein können, brachte erst das über ein Jahr andauernde Pilot-Verfahren mit der zuständigen EU-Kommissionsdienststelle. Dabei wurde auch festgehalten, dass strukturelle Bedingungen wie die betrieblich unzureichende Verfügbarkeit (nicht arrondierte Flächen) oder die Erreichbarkeit von Weideflächen (Dorflage, Verkehrswege) zu keiner Einschränkung der Weidehaltung führen können.

Welche Tiere müssen auf die Weide?

Durch den Erlass zur Weidehaltung wurde klargestellt, dass grundsätzlich allen Pflanzenfressern Zugang zu Weideland gewährt werden muss. Als einzige Ausnahme, wenn man so will, können hier die männlichen Rinder über ein Jahr aufgezählt werden, für die ein Zugang zu einem richtlinienkonformen Auslauf genügt (gilt jedoch nicht im Falle temporärer Anbindehaltung). Andere Gründe, weswegen von der Weidevorgabe zeitlich befristet abgewichen werden kann, sind

Veterinärmedizinische Gründe

Erhält ein Tier/erhalten Tiere unter Angabe von veterinärmedizinischen Gründen zeitlich befristet keinen Zugang zu Weideflächen, muss dies stets begründet und schriftlich dokumentiert werden. Beispiele:

- mit dem Unionsrecht im Einklang stehende Einschränkungen und Pflichten zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier (z.B. Seuchen) und

- erkrankte oder verletzte Tiere oder andere veterinärmedizinische Gründe.

Veterinärmedizinische Gründe

Erhält ein Tier/erhalten Tiere unter Angabe von veterinärmedizinischen Gründen zeitlich befristet keinen Zugang zu Weideflächen, muss dies stets begründet und schriftlich dokumentiert werden. Beispiele:

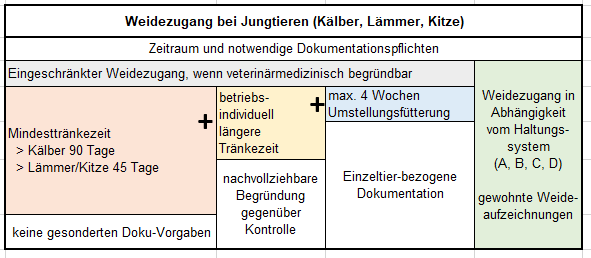

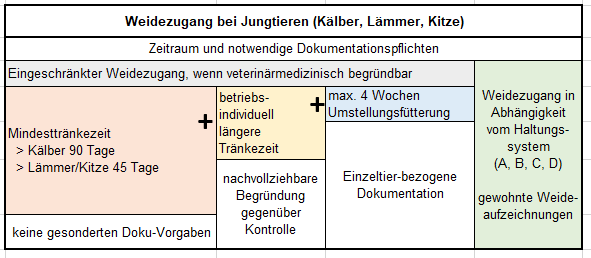

- Weide bei Jungtieren – eine Einschränkung der Weidehaltung aufgrund veterinärmedizinischer Gründe ist hier insbesondere während der Mindesttränkezeit möglich (Kälber 3 Monate, Lämmer und Kitze 45 Tage). Werden die Jungtiere am Betrieb über diese Phase hinaus überwiegend mit Milch getränkt, muss dies nachvollziehbar begründet werden.

- Zeitweises Verbringen einzelner Tiere in den Stall aufgrund von Routinemaßnahmen – Beispiele für ein zeitweises Verbringen von Tieren in den Stall aus nachvollziehbar veterinärmedizinischen Gründen können sein: Belegen, Trockenstellen, Abkalbungen, Verkaufsvorbereitung, Klauenpflege. Im Beispiel des Trockenstellens wurde klargestellt, dass eine zeitliche Ausnahme sich auf den Vorgang des Trockenstellens oder die Zeit kurz vor der Geburt bezieht, nicht jedoch für den gesamten Zeitraum des Trockenstehens von 6-8 Wochen.

- Quarantänemaßnahmen

Die begründete Ausnahme vom Weidezugang ist hierbei auf das in der Praxis übliche und unbedingt erforderliche Ausmaß zu begrenzen.

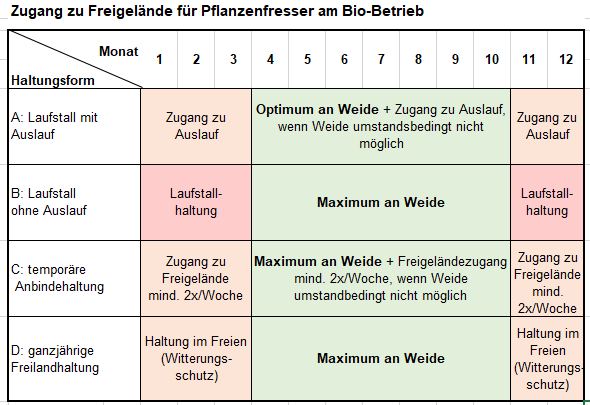

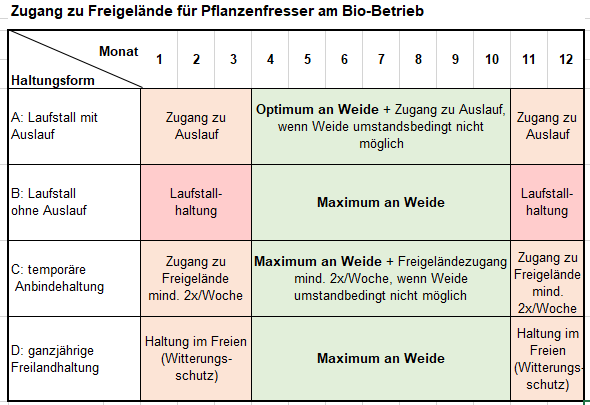

Das erforderliche Weideausmaß, welches in „Optimum“ und „Maximum“ unterschieden wird, ist abhängig von der Haltungsform, in welcher Pflanzenfresser gehalten werden. Folgende Haltungsformen werden unterschieden:

- Haltungsform A: Tiere werden im Laufstall mit ständigem Zugang zu einem richtlinienkonformen Auslauf gehalten

- Haltungsform B: Tiere werden im Laufstall ohne (richtlinienkonformen) Auslauf gehalten

- Haltungsform C: Rinder über 6 Monate in temporärer Anbindehaltung

- Haltungsform D: Tiere in ganzjähriger Freilandhaltung

Erläuterung zu „Optimum“ und „Maximum“

Beim „Optimum“ wird die Weide den Aspekten der Fütterung und Bewegung gerecht, wobei der Bewegungsaspekt mitunter im Vordergrund steht. Damit ist die Umsetzung in Form einer Bewegungsweide möglich, wobei eine überwiegend erkennbare Grasnarbe jedenfalls vorhanden sein muss.

Beim „Maximum“ muss die Weide den Aspekten Fütterung und Bewegung in umfassender Weise Rechnung getragen werden.

Die Weidezeit

Wie in Tabelle 2 dargestellt, erstreckt sich die definierte Weidezeit im Allgemeinen von April bis einschließlich Oktober. In diesem Zeitraum können Witterungsbedingungen oder der Zustand des Bodens geltend gemacht werden, wodurch der Weidegang zeitlich begrenzt eingeschränkt sein kann. Die jahreszeitlichen Bedingungen können hingegen Einfluss auf den Beginn oder das Ende der Weidezeit nehmen (z.B. fehlender Pflanzenaufwuchs ab 1. April in höheren Lagen).

Weideplan und Weidedokumentation

Spricht man von Aufzeichnungen zur Weidehaltung ist grundsätzlich zwischen dem Weideplan und der Weidedokumentation zu unterscheiden.

Der Weideplan – wie der Name schon erahnen lässt – ist eine Darstellung dessen, wie ab 2022 die Weide am Betrieb individuell umgesetzt wird. Es gibt für diesen keine Formvorschriften. Wichtig ist, dass darin kurz und nachvollziehbar beschrieben ist, welche Tiere über welchen Zeitraum auf welchen Flächen 2022 geweidet werden. Es kann dies in eigenen Worten beschrieben oder per Vorlage (www.lko.at) erarbeitet worden sein. Betriebe, die bisher schon alle Tiere geweidet hatten, können entsprechende Weideaufzeichnungen als Weideplan nutzen. Der Weideplan ist nur einmalig zu erstellen und muss nun die nächstjährige Kontrolle bereitgehalten werden.

Die Weidedokumentation hingegen muss jährlich geführt werden. Darin ist der tatsächlich durchgeführte Weidegang der Tiere/Tiergruppen (inkl. der genannten möglichen temporären Einschränkungen) aktuell anzuführen. Auch hierfür können bestehende Aufzeichnungsblätter verwendet werden.

Weitere wichtige Fragen

Im Zusammenhang mit der neuen Vorgaben ab 2022 tauchen noch andere Fragen betreffend die Umsetzung auf:

Details und Antworten auf weitere Fragen sind in den FAQs zur Umsetzung der Weide ab 2022 nachzulesen.

Beim „Optimum“ wird die Weide den Aspekten der Fütterung und Bewegung gerecht, wobei der Bewegungsaspekt mitunter im Vordergrund steht. Damit ist die Umsetzung in Form einer Bewegungsweide möglich, wobei eine überwiegend erkennbare Grasnarbe jedenfalls vorhanden sein muss.

Beim „Maximum“ muss die Weide den Aspekten Fütterung und Bewegung in umfassender Weise Rechnung getragen werden.

Die Weidezeit

Wie in Tabelle 2 dargestellt, erstreckt sich die definierte Weidezeit im Allgemeinen von April bis einschließlich Oktober. In diesem Zeitraum können Witterungsbedingungen oder der Zustand des Bodens geltend gemacht werden, wodurch der Weidegang zeitlich begrenzt eingeschränkt sein kann. Die jahreszeitlichen Bedingungen können hingegen Einfluss auf den Beginn oder das Ende der Weidezeit nehmen (z.B. fehlender Pflanzenaufwuchs ab 1. April in höheren Lagen).

Weideplan und Weidedokumentation

Spricht man von Aufzeichnungen zur Weidehaltung ist grundsätzlich zwischen dem Weideplan und der Weidedokumentation zu unterscheiden.

Der Weideplan – wie der Name schon erahnen lässt – ist eine Darstellung dessen, wie ab 2022 die Weide am Betrieb individuell umgesetzt wird. Es gibt für diesen keine Formvorschriften. Wichtig ist, dass darin kurz und nachvollziehbar beschrieben ist, welche Tiere über welchen Zeitraum auf welchen Flächen 2022 geweidet werden. Es kann dies in eigenen Worten beschrieben oder per Vorlage (www.lko.at) erarbeitet worden sein. Betriebe, die bisher schon alle Tiere geweidet hatten, können entsprechende Weideaufzeichnungen als Weideplan nutzen. Der Weideplan ist nur einmalig zu erstellen und muss nun die nächstjährige Kontrolle bereitgehalten werden.

Die Weidedokumentation hingegen muss jährlich geführt werden. Darin ist der tatsächlich durchgeführte Weidegang der Tiere/Tiergruppen (inkl. der genannten möglichen temporären Einschränkungen) aktuell anzuführen. Auch hierfür können bestehende Aufzeichnungsblätter verwendet werden.

Weitere wichtige Fragen

Im Zusammenhang mit der neuen Vorgaben ab 2022 tauchen noch andere Fragen betreffend die Umsetzung auf:

- Weidegang auf Steilflächen

- Weidegang bei Endmast von Rindern

- Gruppenweise Auslaufnutzung

Details und Antworten auf weitere Fragen sind in den FAQs zur Umsetzung der Weide ab 2022 nachzulesen.

Weide und ÖPUL

Für den Fall, dass ein Bio-Betrieb die Anforderungen ab 2022 nicht einhalten kann, ist aufgrund der geänderten Rechtslage die Meldung einer konventionellen Haltung von Rindern, Schafen, Ziegen auch für das MFA-Antragsjahr 2022 nochmals möglich. Auch ein sanktions- und rückzahlungsfreier Ausstieg aus der ÖPUL-Maßnahme „Biologische Wirtschaftsweise“ ist rechtlich möglich. Werden diese Vorgehensweisen in Betracht gezogen, sollten in jedem Fall nochmals alle Möglichkeiten für den Verbleib in der ÖPUL-Maßnahme „Biologische Wirtschaftsweise“ geprüft werden bzw. mit den Bio-Beraterinnen und Bio-Beratern der Landwirtschaftskammern bzw. dem Verband BIO AUSTRIA Kontakt aufgenommen werden.

Bekannte Beispiele aus der Praxis zeigen großen Ideenreichtum in der Erschließung von notwendigen zusätzlichen Weideflächen, womit Betriebe die biologische Produktion auch in Zukunft aufrechterhalten können. Stichworte: Viehtaxis, flexible Weidetore, Stufen zur Überwindung größerer Höhenunterschiede, Kooperationen mit Partnerbetrieben (ausgelagerte Kalbinnenaufzucht), Alpung, Flächentausch, Wegverlegungen, Viehdurchlässe bzw. –übergänge, etc. (Bei letzteren Maßnahmen gibt es beispielsweise in Oberösterreich Unterstützungsmöglichkeiten seitens der Landesregierung – nähere Infos im Bio-Referat der Landwirtschaftskammer OÖ).

Bekannte Beispiele aus der Praxis zeigen großen Ideenreichtum in der Erschließung von notwendigen zusätzlichen Weideflächen, womit Betriebe die biologische Produktion auch in Zukunft aufrechterhalten können. Stichworte: Viehtaxis, flexible Weidetore, Stufen zur Überwindung größerer Höhenunterschiede, Kooperationen mit Partnerbetrieben (ausgelagerte Kalbinnenaufzucht), Alpung, Flächentausch, Wegverlegungen, Viehdurchlässe bzw. –übergänge, etc. (Bei letzteren Maßnahmen gibt es beispielsweise in Oberösterreich Unterstützungsmöglichkeiten seitens der Landesregierung – nähere Infos im Bio-Referat der Landwirtschaftskammer OÖ).

Für den schnellen Leser

- Grundsätzlich ist allen Pflanzenfressern im Zeitraum von April bis einschließlich Oktober verpflichtend Zugang zu Weide anzubieten, wann immer die jahreszeitlichen Bedingungen, der Bodenzustand und die Witterung dies erlauben. Ausgenommen sind über ein Jahr alte männliche Rinder, sofern ein richtlinienkonformer Auslauf vorhanden ist.

- Temporäre Einschränkung des Weideganges kann es noch bei kranken oder verletzten Tieren geben, oder aus anderen veterinärmedizinischen Gründen, sofern diese begründet und schriftlich dokumentiert werden.

- Das notwendige Ausmaß der Weideflächen ist abhängig vom Haltungssystem, in dem die jeweils betroffenen Tiere gehalten werden. Demnach wird in „Optimum“ und „Maximum“ an Weide unterschieden

- Für die Kontrolle 2022 ist der Weideplan bereit zu halten. Darin muss festgehalten sein, wie die Weide nächstes Jahr umgesetzt wird (Weidezeitraum, welche Tiere, bestoßenen Flächen, ev. weitere Umsetzungsmaßnahmen).

- Eine Weidedokumentation muss jährlich geführt und für die Kontrolle bereitgehalten werden.