Eigenkapitalbildung: Die Basis für eine nachhaltige Betriebsentwicklung

Krisenfestigkeit und Entwicklungspotenzial

Der Blick auf´s Konto reicht nicht aus

Eigenkapitalbildung: Enge Verbindung zwischen Privatbereich und Bauernhof

Wie ermittle ich den regulären Privatverbrauch?

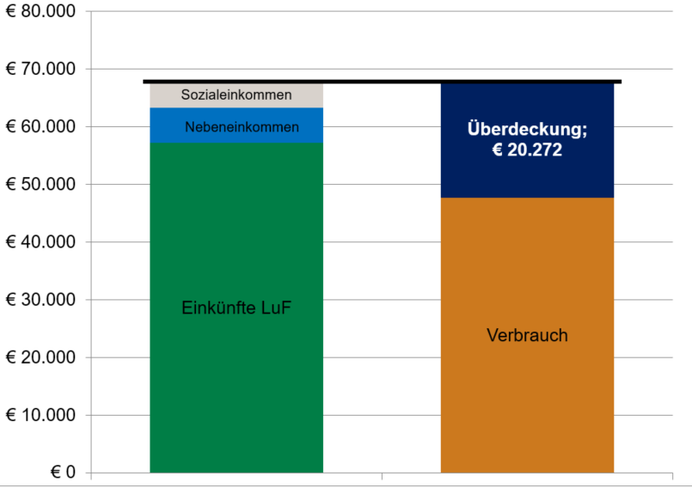

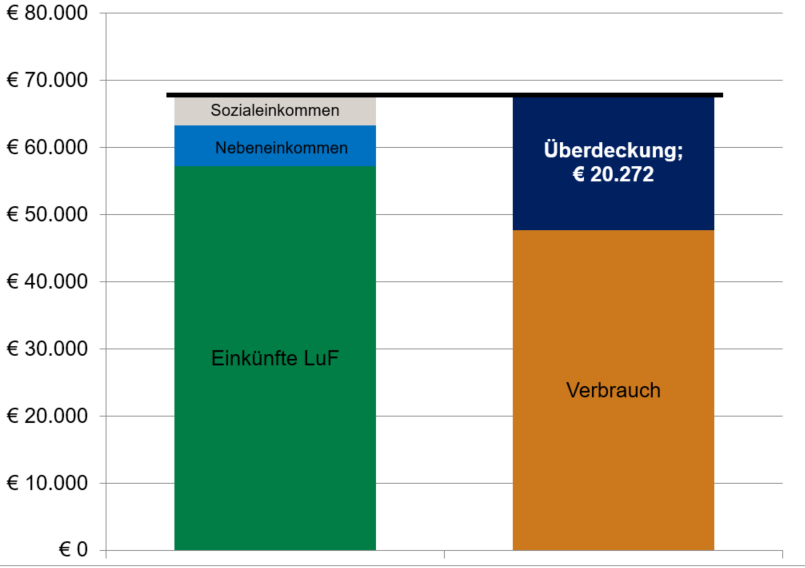

Dieser "reguläre Privatverbrauch" beträgt je nach Familiengröße und Lebensstandard zwischen 14.000 Euro und 70.000 Euro jährlich. Die Bandbreite ist dabei sehr groß. Der durchschnittliche Privatverbrauch ohne Sozialversicherung der Betriebe, welche für den Grünen Bericht eine Einkommensermittlung durchführen, lag im Jahre 2019 bei 37.800 Euro. Im Idealfall kann dieser Geldbedarf durch das Gesamteinkommen abgedeckt oder überschritten werden.

Überdeckung des Verbrauchs als Ziel

So wird die Stabilität berechnet

Die Berechnung ergibt einen Prozentwert, der sich im Idealfall um die 3% bewegt. Grundsätzlich gilt: je höher desto besser. Dabei kann von folgender Bewertung der Überdeckung in Relation zum Anschaffungswert aller Anlagegüter ausgegangen werden:

- Stabile und entwicklungsfähige Betriebe weisen eine Überdeckung von 3% und mehr auf

- Stagnierende Betriebe weisen eine knappe Überdeckung auf

- Schrumpfende Betriebe haben eine Unterdeckung und finanzieren ihren Privatverbrauch von der Abschreibung und bauen damit Substanz bzw. Vermögen ab

- Existenzgefährdete Betriebe haben eine hohe Unterdeckung, dabei wird mehr als die Abschreibung zur Finanzierung des Lebensunterhaltes benötigt

Was tun, wenn keine Überdeckung gegeben ist?

Die Abschreibung sollte aber nur im Notfall zur Finanzierung des Privatverbrauches verwendet werden, da dieses Kapital eigentlich für Ersatzinvestitionen verwendet werden sollte. Wenn dieser Umstand über einen längeren Zeitraum besteht, tritt unweigerlich ein Substanzabbau bis hin zu Liquiditätsproblemen auf. Diese machen sich bemerkbar, indem Ersatzinvestitionen in Maschinen nur mehr mit einem Kredit finanzierbar sind. Eine nachhaltige Betriebsführung behält die Eigenkapitalbildung stets im Auge. Eine hohe Rentabilität ist eine gute Voraussetzung für den Erhalt der Stabilität und Liquidität, aber keine Garantie.

Die Überdeckung des Verbrauchs/Eigenkapitalbildung soll umso höher sein, je:

- höher die Inflationsrate ist

- höher die Fremdkapitalbelastung ist

- älter das Anlagevermögen ist

- risikoreicher die Produktion und Vermarktung sind.

Gegenmaßnahmen bei dauerhafter Unterdeckung

Eine persönliche und betriebliche Stärken-Schwächen-Analyse oder die eigene Situation zum Gesamteinkommen und Privatverbrauch der Unternehmerfamilie mit vergleichbaren Betrieben zu analysieren, kann dabei sehr hilfreich sein. Dafür bietet sich die Mitgliedschaft im Arbeitskreis Unternehmensführung oder der Vergleich mit den Ergebnissen im Grünen Bericht: https://gruenerbericht.at/cm4/ an. Damit besteht für die Betriebsleiterfamilie die Möglichkeit einer Standortbestimmung.

Maßnahmen bei einer negativen Eigenkapitalbildung

- Einkommenssteigerung durch Verbesserung der pflanzlichen und/oder tierischen biologischen Leistungen, sofern hier Defizite bestehen. Um so einen höheren Ertrag bei annähernd gleichbleibenden Kosten zu erzielen oder auch durch Preiserhöhungen, sofern eine eigene Preisgestaltung besteht.

- Einkommenssteigerung durch Absenkung der Kosten bis hin zur Streichung bzw. dem Austausch von unwirtschaftlichen Kulturen oder Produktionssparten

- Einkommenssteigerung durch Diversifizierung, um so einen höheren Anteil an der Wertschöpfungskette zu erlangen

- Einkommenssteigerung durch Schaffung eines neuen Betriebszweiges, sofern Arbeitskapazitäten bestehen bzw. diese durch Auflassung unrentabler Bereiche geschaffen werden können

- Einkommenssteigerung durch Produktionsausweitung und Effizienzsteigerung

- Erhöhung des Gesamteinkommens durch außerlandwirtschaftliches Einkommen aus selbstständiger oder unselbstständiger Art oder deren Ausweitung

- Absenkung des Privatverbrauches, um der Unterdeckung entgegenzuwirken

Warum ist eine Eigenkapitalbildung notwendig?

Abdeckung der Inflation bei Anlagegütern: Der Kapitalrückfluss durch die Abschreibung für in der Vergangenheit getätigte Investitionen bezieht sich auf den damaligen Herstellungs- bzw. Zukaufswert. Ein neuer Traktor kostet 20 Jahre später alleine durch die Inflation um einiges mehr.

Teilnahme am technischen Fortschritt: Die Abschreibung beinhaltet auch nicht die Preissteigerung für die technische Weiterentwicklung der Anlagegüter. Somit müssen diese Kosten auch zusätzlich aufgebracht werden.

Durchführung von Erweiterungsinvestitionen: Diese sollten im Sinne einer nahhaltigen Betriebsführung, zumindest teilweise mit Eigenkapital erfolgen.

Auszahlung weichender Erben und private Investitionen in Wohnhaus und dergleichen: Das nötige Kapital dafür sollte zumindest auch hier teilweise durch Eigenmittel aufgebracht werden, damit der Unternehmerhaushalt nicht über Jahrzehnte mit Fremdkapital belastet wird.

Grundkauf: Der Ankauf von land- und forstwirtschaftlichen Flächen sollte ebenfalls mit einem Eigenkapitalanteil erfolgen, damit der Fremdkapitaldienst nicht zu hoch wird. Das vielfach eingebrachte Argument der Wertsteigerung trifft häufig ja auch zu, trotzdem dürfen daraus keine Liquiditätsprobleme entstehen. Die Wertsteigerung kann ja nur bei Veräußerung der Grundstücke lukriert werden.

Tilgung von Krediten: Die Tilgung von bestehenden Krediten kann im Prinzip nur entweder mit dem erwirtschafteten Eigenkapital oder dem Kapitalrückfluss durch die Abschreibung finanziert werden. Eine weitere Möglichkeit besteht natürlich über einen Kapitalzufluss von außerhalb des Betriebes durch Erbschaften oder dergleichen.